|

Per

documentare la storia della scuola in

Italia

Fotografie, libri e progetti che

fanno pensare

Il ‘900 fu secolo di conflitti mondiali e le

guerre entrarono nei sussidiari scolastici

lasciando da parte gli avventurosi calcoli

che si svolgevano nell’ Isola misteriosa

di Jules Verne dove si misuravano le altezze

applicando il teorema dei

triangoli simili.

Due problemi di matematica offrono il senso

di quelle distanze tra passato e presente

che emergono dalla storia della scuola: nel

1919 un ufizialetto supplente alle scuole

elementari propose un quesito: “Un

battaglione decimato dal nemico, composto di

423 unità, è accerchiato in un bosco. Per

nutrirsi dispone di 14 gallette, 71

scatolette di carne, 82 litri di vino, 300

pacchetti di sigarette da 10 l’uno e 640

pezzi di marmellata. Il battaglione

accerchiato non riceverà rifornimenti prima

di tre giorni. Quanto cibo toccherà ad ogni

soldato?”. Il difficile compito fu reso più

complicato dall’intervento di un pestifero

allievo che aveva domandato: “E se qualcuno

fra i soldati muore, come contiamo le

provviste?” Giusto –diceva l’ufizialetto- Il

primo dì muoiono 32 soldati, il secondo 14,

il terzo 102. Come il comandante spartirà le

riserve?”. Fu il ragazzino “a risolvere il

problema, col cumulo delle frazioni,

dividendo i residui di un magazzino in

complicate particelle. Dove avesse imparato

a fare le frazioni nessuno sapeva.

L’uffizialetto aveva ammirato l’ingegno

dello scolaro senza analizzare la sequenza

dei risultati; ma aveva detto che la

soluzione era stata un modello di metodo”

(Neri Pozza, L’ultimo della classe,

Marsilio Venezia 1986, pp. 24-26).

Di ben diversa impostazione fu –nel 1945- la

serie di problemi proposti all’ indomani

della Liberazione: “Per aiutare un compagno

di lavoro fra i 9 operai di un laboratorio

si sono raccolte L. 1125. Avendo versato

tutti la stessa quota quanto ha versato ogni

operaio?”; “Vengono distribuiti in parti

eguali chilogrammi 360 di riso fra 15

famiglie povere. Quanti chilogrammi di riso

toccherà ad ogni famiglia?” (Istruiti,

p.14). L’infanzia fu duramente colpita sia

durante la

Grande Guerra sia nel

secondo conflitto mondiale e assieme

alla gioventù furono coinvolte le

istituzioni scolastiche che dalla metà dell’

Ottocento stavano tentando di combattere

l’analfabetismo.

La storia della scuola è percorso spesso

trascurato, itinerario giudicato di

pertinenza solo dei pedagoghi. Nulla di più

errato.

La storia della scuola è storia della

formazione dei cittadini ed è storia

dell’evoluzione del senso del diritto e

delle istituzioni.

Dietro la lavagna, dai registri di

classe, dai

quaderni, dalle

pagelle, dai

diplomi, dalle carte delle segreterie

delle scuole appare la storia complessa del

nostro Paese.

Quel complesso di documenti, spesso scartato

in modo selvaggio da addetti ignari di una

normativa chiarissima che tutela i

diritti delle istituzioni e della ricerca

storica, nasce dal Regolamento Teresiano

del 1774 che costituisce l’atto formale

di nascita del moderno sistema di

registrazione scolastica (nominativi

allievi, assenze, voti, promozioni) che pone

le premesse della formazione degli archivi

delle scuole (p. 82), tra l’altro il

regolamento asburgico impose l’obbligo

scolastico sino a dodici anni . E storia

della scuola è anche storia delle donne e

del loro irrompere nella vita scolastica

tanto che “Il Popolo d’Italia” scrisse nel

giugno 1924: “Mentre mi duole che la donna

si sia gettata a tutte le scuole frequentate

dall’uomo, per prendere tutti i posti tenuti

dall’uomo, lodo senza restrizioni il

ministro Gentile che, istituendo il Liceo

femminile, ha creato quella che vorrei

definire la scuola d’un sano femminismo,

perché è la scuola quale la natura e la

ragione vogliono” (p. 195 cfr. M.T. Sega,

La scuola fa la storia. Gli archivi

scolastici per la ricerca e la didattica,

Edizioni Nuovadimensione, Venezia 2002). In

realtà non si trattava di

emancipazione femminile il cui cammino

fu irto di ostacoli in tutta Europa e in

particolare in Italia; infatti i

provvedimenti fascisti ridussero i principi

liberali della Legge 17.7.1919, n° 1176

con cui si riconosceva la capacità

giuridica piena della donna, abolendo

l'autorizzazione maritale per gli atti

patrimoniali compiuti e per conseguenti atti

in giudizio o transazioni. Si allargava

allora la possibilità di accedere a uffici e

professioni, come l'avvocatura.

Con il fascismo, l'insegnamento di molte

materie fu precluso alle donne: esse non

poterono accedere ai concorsi pubblici per

insegnare nei licei lettere, latino, greco,

storia e filosofia o per insegnare italiano

negli istituti tecnici. Un Decreto Legge del

5/09/1938, infine impose una riduzione al 5%

del personale femminile, impiegato nella

Pubblica Amministrazione, rappresentò il

culmine della discriminazione sessuale. Solo

con il Regio decreto n° 186 del 1944 fu

eliminato il divieto per le donne di

impartire alcuni insegnamenti e di assumere

uffici direttivi negli istituti di

istruzione media.

La documentazione fotografica e libraria

Qui si illustrano quattro itinerari

fotografici dedicati alla storia della

scuola. Si tratta di percorsi importanti che

evidenziano il tormentoso cammino politico e

istituzionale dell’Italia.

Nello sfogliare le raccolte di questi

documenti che sono stati esposti alla

Biblioteca Nazionale Braidense si può

immaginare che questa ‘galleria fotografica’

sia accompagnata da una voce narrante:

quella della vita dello studente S.

raccontata da Luigi Meneghello in Fiori

italiani, Mondadori, Milano 1988.

E’ proprio S. a ricordare come nel Libro

della quarta classe si presentava

l’infanzia di Mussolini simile a quella di

tutti i bambini: “strappi nel vestito,

ginocchi sbucciati” una vita più rapida ed

eroica giacché è Mussolini a vincere la

Grande Guerra “e in quattro e quattr’otto

abbiamo fatto la Marcia su Roma (Fiori,

p. 30). S. arrivò in quinta dove trovò Il

Balilla Vittorio: è la storia di un

ragazzo che si trasferisce a Roma con la

famiglia e nella capitale avrà il settimo

fratello che naturalmente si chiamerà Romano

e l’anno scolastico di Vittorio illustrava

quello degli studenti italiani che seguivano

Vittorio a vedere le parate, le bonifiche,

la Befana fascista.

A proposito del manuale Il Balilla

Vittorio S commenta: “Il fascismo non è

al centro: è dappertutto... Ciò che risalta

è il brulichio dei saluti fascisti: da

qualunque parti la si guardi la vita

italiana appare fascistizzata senza

residui... l’idea madre è che l’Italia è

civile per natura, ha in retaggio la più

stupenda delle civiltà e il fascismo ne è il

culmine”; del resto Numa Pompilio aveva

presentito l’elettricità e la Regina Madre

era morta ‘consolata dalla Marcia su

Roma’(pp. 31-32). Accadde che, nonostante

l’avversione di Mussolini per ‘i libri’, i

governi fascisti videro un persistente

interesse nei confronti dell’editoria

scolastica.

Le considerazioni di Meneghello sono

comprovate nel catalogo dedicato al periodo

1924-1944 e intitolato: Dalla scuola

all’impero. Sin dal 1923 si applicò la

direttiva di Lombardo Radice che voleva un

libro sussidiario di cultura regionale che

si doveva affiancare al libro per la

traduzione dal dialetto.

Inizialmente nei volumi non c’erano

riferimenti al fascismo e a Mussolini. Anzi

nel testo dedicato alla Campania vi si

leggeva una lode di Benedetto Croce di cui

diceva che “Ha suscitato polemiche,

innalzato il tono degli studi, ha creato ed

alimentato correnti di pensiero, ha portato

un insuperabile contributo di attività, ha

elevato lo spirito del nostro paese”.

In generale in questi manuali si

ritrovavano molti riferimenti di fedeltà

costituzionale e liberale con richiami

storici alla Repubblica Romana e a Mazzini.

Si trattava di una prospettiva

antioscurantista che al governo delle tre ‘effe’

(festa, farina e forca) dei Borboni

opponeva l’amministrazione delle tre ‘ci’

(canzoni, cibo e coltura).

Questi fermenti si spensero nel 1929 con

l’introduzione del libro unico di Stato e

quindi nel 1931 con l’abolizione dell’uso

del dialetto nella stampa e nel 1938 con la

‘cancellazione’ dei testi di autori ebrei.

Maturava la ‘mistica fascista’ che faceva

scrivere: “nelle nostre preghiere

ricordiamo sempre i nostri genitori, il

Papa, il re, il Duce ed i superiori

benefattori della G.I.L. alla quale

apparteniamo”.

Sono gli anni tormentati in cui il

medievista Pietro Silva sostenne -nel 1924-

chi denunciava l’assassinio di Matteotti;

poi nel 1927 lo storico rifiutò di

sottoscrivere un appello per Mussolini

perché intende difendere “alcuni principi di

valore assoluto ed eterno che devono essere

trasmessi ‘intatti’ alle future

generazioni”. Pietro Silva vinse la cattedra

universitaria: nel 1923, nel 1928, nel 1932

e la sua nomina fu sempre annullata per

pressioni politiche. Nonostante ciò Silva

riuscirà a pubblicare nel 1935 il Corso

di storia per i licei. Con altrettanto

coraggio Silva scriverà nel 1946 Io

difendo la monarchia dove scrisse che

“l’errore fondamentale dell’antifascismo” fu

quello di considerare “i fatti italiani fra

il 1922 e gli anni successivi come il

prodotto di una miserabile ganga di

briganti” dimenticando che “quel movimento

ebbe i caratteri di una rivoluzione

popolare” (Istruiti, pp. 99-102).

Una rivoluzione a tratti singolare che

talora esalta il “fascismo liberale,

critico, fenomenologico, antiautarchico”; un

moto che si sarebbe allontanota dalle

discipline militaresche ed avrebbe esaltato

la ‘fantasia’ (Dalla scuola, p. 35).

Non andò così, ma qualcuno ci credette. Si

affermarono la censura e la ‘bonifica

libraria’ e si giunse al libro di testo

unico nelle scuole.

Non fu evidentemente facile intervenire sul

processo di editoria scolastica. Infatti –

nota la Coarelli- nel 1928 fu necessario

emanare un Regio Decreto (n. 780 del

13-03-1928) in cui si affermava che “la

maggior parte degli autori di libri di testo

non hanno avuto una chiara, esatta completa

visione di quello che era il nodo centrale

dell’educazione” giacché “si sono

limitati a dare al libro soltanto la veste e

non anche l’anima fascista” (Dalla

scuola, p. 79).

Quel

che serviva lo chiarì il ministro Bottai in

un discorso alla radio (le scuole erano

state predisposte per l’ascolto in ogni aula

di simili trasmissioni di regime); allora

–nel 1937- fu detto che già dalle scuole

medie inferiori gli allievi debbono

possedere nozioni militari (p. 85), allora

si cominciò a teorizzare l’idea di

trasmettere i valori eterni della propria

razza (Dalla scuola, p. 87). Gli

effetti devastanti di una simile propaganda

furono devastanti e ci volle ben più tempo

degli anni della Seconda Guerra Mondiale per

passare

dalla propaganda antiebraica

all’affermazione dei diritti dell’uomo:

ancora nel 1953 un manuale divideva i popoli

“in selvaggi (allo stato di natura),

barbari (semicivili), civili

... gli unici capaci di storia”,

inoltre si elencavano le diverse razze

dell’uomo (Istruiti, p. 53). Quel

che serviva lo chiarì il ministro Bottai in

un discorso alla radio (le scuole erano

state predisposte per l’ascolto in ogni aula

di simili trasmissioni di regime); allora

–nel 1937- fu detto che già dalle scuole

medie inferiori gli allievi debbono

possedere nozioni militari (p. 85), allora

si cominciò a teorizzare l’idea di

trasmettere i valori eterni della propria

razza (Dalla scuola, p. 87). Gli

effetti devastanti di una simile propaganda

furono devastanti e ci volle ben più tempo

degli anni della Seconda Guerra Mondiale per

passare

dalla propaganda antiebraica

all’affermazione dei diritti dell’uomo:

ancora nel 1953 un manuale divideva i popoli

“in selvaggi (allo stato di natura),

barbari (semicivili), civili

... gli unici capaci di storia”,

inoltre si elencavano le diverse razze

dell’uomo (Istruiti, p. 53).

Il tema della guerra era quello che –durante

il fascismo- dava carattere ai testi:

“l’ampia parte fatta alla descrizione delle

battaglie ed alla rappresentazione degli

ordinamenti militari d’ogni tempo, conforme

all’indirizzo militare e guerriero

dell’educazione fascista che ai giovani

d’oggi insegna ad amar la guerra e le armi”

(Dalla scuola, p. 90).

Anche S. ricorda la materia in cui prese ‘nove’:

“E’ una disciplina organizzata attorno alla

nozione che la fanteria è la regina delle

battaglie. Si fanno anche con l’Artiglieria

e i tirapiedi del Genio, ma la regina è lei

con la sua baionetta” (Fiori,

p. 73)

Con ragione Guido Mura (Dalla scuola,

p. 63) mette in risalto come il libro

scolastico ben evidenzi le tendenze

estetiche più vicine ai centri di potere.

Anche se solo una porzione limitata risulta

programmaticamente fascista. Effettivamente

durante il ventennio maturarono opere

editoriali di grande qualità tutte dedicate

all’infanzia: La scala d’oro

dell’Utet e la Biblioteca dei miei

ragazzi della Salani (p. 69). E’ pur

vero che persino i quaderni e le pagelle

furono invasi dalla propaganda fascista. A

guerra finita, ad epurazione completata (le

biblioteche scolastiche furono svuotate dai

testi fascisti che vennero purtroppo mandati

al macero con scarsa sensibilità storica e

anche per questo il fondo della Braidense è

di valore eccezionale) l’editoria scolastica

dovette rivedere i propri cataloghi. Anche

in questo caso si può notare quanto sia

stato lungo il secondo dopoguerra. Ad

esempio l’antologia per le scuole di

avviamento professionale La buona pianta

Zanichelli, Bologna, 1950) insiste

ancora su ‘sentimento e azione’ (Garibaldi,

Silvio Pellico), ‘cuore e mente’ (i Vangeli,

Silvio Pellico), ‘cose e creature’ (Manzoni

e Omero).

Di certo si passò dai titoli che esaltavano

la volonta, l’azione, la forza a manuali che

invitavano ad unire scuola e cantiere, la

vita e il lavoro.

Un reale cambiamento dell’impostazione

grafica del libro di testo arriverà negli

anni ’60 quando “la vivacità viene ad essere

sinonimo di piacevolezza e di modernità, ma

è anche sintomo di una mentalità commerciale

più cosciente e aggressiva, in linea con

forme pubblicitarie programmaticamente

ottimistiche e volutamente gradevoli” (Istruiti,

p. 127). Alcuni stilemi editoriali verranno

cancellati , altri riverniciati; la visione

di insieme è molto simile a quella di una

dissennata edilizia scolastica che oscilla

tra conservazione del passato e arditi

progetti innovativi che comunque non

cancellano l’impressione che le scuole siano

simili a carceri. Un reale cambiamento dell’impostazione

grafica del libro di testo arriverà negli

anni ’60 quando “la vivacità viene ad essere

sinonimo di piacevolezza e di modernità, ma

è anche sintomo di una mentalità commerciale

più cosciente e aggressiva, in linea con

forme pubblicitarie programmaticamente

ottimistiche e volutamente gradevoli” (Istruiti,

p. 127). Alcuni stilemi editoriali verranno

cancellati , altri riverniciati; la visione

di insieme è molto simile a quella di una

dissennata edilizia scolastica che oscilla

tra conservazione del passato e arditi

progetti innovativi che comunque non

cancellano l’impressione che le scuole siano

simili a carceri.

E significative sono le immagini che

riportano gli stili dell’edilizia scolastica

fascista ove “i fasci littori, i

bassorilievi, gli affreschi decorativi, i

mosaici ... concorrono a formare il culto

del Duce” (Fotostorica, p. 60) e così

pure le aule costantemente accompagnate

dalla trilogia iconografica del crocifisso,

del Re e di Mussolini (p. 68). I simboli del

potere invadono ogni dettaglio dei locali

scolastici persino la radio, da cui gli

allievi di Sarmeola ascoltano le istruzioni

per costruire un caro armato, è fregiata

dai fasci littori (p. 95).

Anche l’istruzione agricola è pervasa dal

mito coloniale tanto che gli studenti

disegnano sui prati ‘i possedimenti

d’oltremare’ (p. 98). La progressiva

militarizzazione della scuola con le

organizzazioni dei “Figli della Lupa”, dei

“Balilla” e delle “Piccole italiane” portò

ad adottare per le passeggiate degli scolari

l’ordine di marcia per tre “gloria delle

legioni romane e vanto delle legioni

fasciste”.

Il richiamo all’obbedienza e alla disciplina

traspare da una serie di eserciziari dove si

susseguono i ‘decaloghi’ del fascista e si

esalta continuamente la potenza

conquistatrice dell’Italia (Dalla scuola,

p. 89) e i libri si riempiono di motti

imperativi, di sintesi, di oratoria del

regime che esalta il passato e il futuro

imperiale. Così S. ricorda il classicismo

dell’Era Fascista: “Dante era ammirevole

perché scriveva cose, e il Petrarca perché

scriveva parole. Il Carducci era maschio, il

Pascoli femmineo: bravi l’uno e l’altro.

Tutti sono da pregiare per qualche motivo.

Nel caso del Tasso è un grande squilibrio,

in quello del Manzoni un grande

equilibrio... Un po’ ossificata era la

storia... Libri e insegnanti di storia non

facevano mai sentire che tutto ciò che c’è

stato è stato un processo... Mancavano

Darwin, la cosmologia, Marx e Freud” (Fiori,

pp. 87-91). Era tutto un propagandare le

“idee” ufficiali annotava S.

E il simbolo della rigidità,

dell’autoritarismo nella scuola è la foto

che ritrae un intera classe che ha

trasferito banchi e lavagna sulla spiaggia

(Jesolo?): gli allievi in grembiule bianco

con le braccia ‘legate’ dietro la schiena

osservano una lavagna nera e un’insegnante

nera mentre la duna copre la vista del mare

(Fotostorica, p. 101). Un’immagine

‘pasoliniana’ che trasmette timore che fa

aspirare alla libertà di insegnamento e di

apprendimento.

La costrizione di quegli studenti è quella

stessa in cui si venne a trovare lo studente

S. che imparò dal ‘maestro Toni’ (Antonio

Giuriolo morto partigiano a 32 anni) la

religione della libertà perché “senza di

essa non c’è alcuna società (come non c’è

alcuna vita privata) che valga la pena di

avere. E S. ricorda come l’amico Franco

scrisse la parole per una piccola lapide

dedicata al ‘maestro’: In tempi servili /

qui cercava rifugio / nella storia e nella

poesia / qui nell’attesa / insegnava la

dignità del cittadino / Antonio Giuriolo /

partigiano medaglia d’oro / cresciuto e

caduto per la religione / della libertà. La costrizione di quegli studenti è quella

stessa in cui si venne a trovare lo studente

S. che imparò dal ‘maestro Toni’ (Antonio

Giuriolo morto partigiano a 32 anni) la

religione della libertà perché “senza di

essa non c’è alcuna società (come non c’è

alcuna vita privata) che valga la pena di

avere. E S. ricorda come l’amico Franco

scrisse la parole per una piccola lapide

dedicata al ‘maestro’: In tempi servili /

qui cercava rifugio / nella storia e nella

poesia / qui nell’attesa / insegnava la

dignità del cittadino / Antonio Giuriolo /

partigiano medaglia d’oro / cresciuto e

caduto per la religione / della libertà.

La terz’ultima e la penultima parola già

incise sulla lapide furono cancellate per

disposizione del sindaco in base

all’argomento che di religione ce n’è una

sola; e pare che Franco furibondo abbia

tentato invano di sostenere che quella

invece è la mamma. In verità il sindaco non

era uno sciocco, e quando Franco si fu

calmato, gli fece capire che la “religione

della libertà” era un’espressione

giustissima, ma inopportuna. E’ un

tipo di argomento che in altri contesti è

ancora molto usato in Italia. Forse la

verità è sempre inopportuna” (Fiori,

pp. 168-169).

Sono immagini che fanno tornare alla memoria

un’Italia contraddittoria quella dei versi

di

Luigi Tenco che –nel 1962- in Cara

maestra cantava: “Egregio sindaco / mi

hanno detto che un giorno / tu gridavi alla

gente / ‘vincere o morire’. Ora vorrei

sapere come mai / vinto non hai eppure non

sei morto / e al posto tuo è morta tanta

gente / che non voleva né vincere né

morire”.

Gli anni del dopoguerra richiedevano

urgentemente la trasformazione della scuola

da strumento di propaganda del regime a

momento di educazione all’autonomia e alla

libertà: già il 21 agosto 1945 furono varati

i nuovi programmi della scuola elementare e

nel frattempo era al lavoro la commissione

per la ‘defascitizzazione’ dei libri di

testo; inoltre il Governo Militare Alleato

chiese la sospensione dal servizio di quei

docenti che, tra l’altro, erano stati

delatori di colleghi e studenti (Istruiti,

p. 138). Nel complesso il lavoro delle

commissioni regionali per i libri di testo

fu difficile e contraddittorio e i nuovi

manuali di storia affrontarono con molta

esitazione come documenta molto bene la

Coarelli la spiegazione del fascismo e del

nazismo, talora indulgendo a frasi elusive

quali quella per cui: “fu appunto la

folle politica d’isterismi, caldeggiata da

dittatori di poca coscienza e di scarso

equilibrio, quella che travolse le dittature

e con esse purtroppo anche i popoli” (Istruiti,

p. 148). Dittatori di poca coscienza? Nel

1949 sembrava esser ancor radicata l’idea

che vi fossero dittatori con tanta

coscienza! Iniziava così un lungo dopoguerra

estremamente cauto nell’affermare le

‘verità’ della storia del ‘900.

I segni della

reticenza che tuttora perdura

nell’organizzare una scuola che educhi alla

religione della libertà sono dati dalla

perdurante assenza di autori come

Nuto Revelli che ricordava: “Nel luglio

del '42, con il V reggimento alpini della

divisione Tridentina, fui inviato sul fronte

russo. Conservo un ricordo preciso di quanto

fosse immensa la mia ignoranza. Appartenevo

alla categoria dei cosiddetti "colti" ma a

malapena sapevo dove fosse collocata

geograficamente l'Urss. Non mi rendevo conto

di appartenere a un esercito di aggressori.

I tedeschi vincevano anche per noi e li

consideravo alleati preziosi. Andavo a

migliaia di chilometri da casa mia, ad

ammazzare o a farmi ammazzare, ma per che

cosa? Per la "Patria". Quale "Patria"?

Quella del fascismo, della monarchia, dei

Savoia?”.

Assente anche

il testo di don Lorenzo Milani

L'obbedienza non è più una virtù

anch’egli ben determinato nel testimoniare

com’era stato ingannato a scuola: “Ci

presentavano l'Impero come una gloria della

Patria! Avevo 13 anni. Mi par oggi. Saltavo

di gioia per l'Impero. I nostri maestri

s'erano dimenticati di dirci che gli

etiopici erano migliori di noi. Che andavamo

a bruciare le loro capanne con dentro le

loro donne e i loro bambini mentre loro non

ci avevano fatto nulla”.

Assenti

spesso, quasi sempre, le Dichiarazioni dei

Diritti dell’Uomo così come la storia della

Convenzione di Ginevra che ieri fissava

l’obbligo (evidentemente ancor oggi

disatteso) di illustrarne il testo a tutti i

militari e oggi dovrebbe essere diffusa in

tutte le scuole.

L’interessante storia dei libri scolastici

illustrata dalla Biblioteca Nazionale

Braidense si ferma al 1953 e si auspica che

questo lavoro prosegua documentando

iniziative coraggiose e piccole e grandi

miserie culturali che perdurano ancor oggi.

Già nel 1953 un libro riportava tra i vari

stili epistolari un modello di lettera di

raccomandazione: “... Il latore della

presente è un mio caro amico. Egli ha

bisogno di Lei, ed io glielo raccomando

vivamente, pregandola di ascoltarlo e di

accontentarlo. Farà del bene ad un cuore

buono e riconoscente; io pure le sarò

infinitamente grato” (Istruiti, p.

55). E ancor oggi non mancano segnali

inquietanti: un’antologia commenta i versi

che Umberto Saba dedica al padre che lo ha

abbandonato sottolineando come la razza

(sic!) ariana e quella ebraica siano da

sempre rivali; un altro manuale mette sullo

stesso piano i satanisti con i Buddisti e i

Testimoni di Geova. L’affermazione di una

società che non discrimini è difficile e può

solo avvenire attraverso la redazione di

libri di testo che invitino al rispetto di

tutti con coraggio senza farsi prendere da

pedagogie dell’opportunismo.

Documentare

la storia della scuola italiana è oggi

inopportuno?

Forse si, forse è questo il motivo per cui

si fa tanta fatica ad accedere alle raccolte

degli archivi scolastici, forse è per questa

ragione che ancora oggi molti istituti

scolastici non riversano agli Archivi di

Stato i loro documenti storici. Eppure

l’importanza di queste ricerche appare

anche dalle

Fonti per la Storia della Scuola curate

dall’Archivio Centrale dello Stato. Si

tratta di fonti rilevanti che testimoniano

le fasi storiche del nostro Paese anche nei

confronti dei minori ‘devianti’ obbligati a

frequentare le

scuole carcerarie anch’esse ricche di

archivi. Questo tipo particolare di

istituzioni scolastiche fu oggetto di

particolari interventi all’indomani della

Liberazione.

Infatti la ricostruzione investì anche i

centri di ‘rieducazione’: le carceri

minorili, i Monelli banditi. E nel

1951 il Ministero di Grazia e Giustizia

promosse una serie di riprese fotografiche

per combattere l’ “ingiusta e denigratoria

campagna di stampa” (p. 22). L’

Istituto Nazionale Luce documentò come

i ragazzi fossero trattati bene e quei

documenti ora sono stati salvati grazie alla

collaborazione sviluppata tra archivisti e

Ministero della Giustizia.

Questo materiale è stato studiato

dall’Archivio di Stato di Roma che annota

come “

lo sforzo dei fotografi però, non ha

potuto nascondere, anzi ha contribuito ad

esaltare l’impressione di vuoto, vastità e

squallore degli ambienti” (p. 23). Questo materiale è stato studiato

dall’Archivio di Stato di Roma che annota

come “

lo sforzo dei fotografi però, non ha

potuto nascondere, anzi ha contribuito ad

esaltare l’impressione di vuoto, vastità e

squallore degli ambienti” (p. 23).

Gli scenari della giustizia minorile in

Italia ci riportano ai fallimenti del

sistema educativo totalitario: “alla fine

del secondo conflitto mondiale l’Europa era

popolata da milioni di ragazzi e bambini

oppressi dalla povertà. L’Italia era fra i

paesi più colpiti: un paese povero con tassi

di analfabetismo e disoccupazione

elevatissimi. Nel 1947 la popolazione d'età

minore di 15 anni costituiva oltre un terzo

della popolazione totale del paese e il

tasso di mortalità infantile si attestava

intorno al 72,2 per mille. Adulti e bambini

erano costretti ad arrangiarsi e vivevano di

espedienti, cercando di approfittare, non

sempre legalmente, delle risorse materiali e

finanziarie che avevano iniziato ad affluire

subito dopo la liberazione ad opera delle

forze anglo-americane.

Le distruzioni lasciate alle proprie spalle

dall'esercito tedesco durante la drammatica

e lunga ritirata riguardavano anche il

patrimonio edilizio dell'Amministrazione

penitenziaria.

Ad Avigliano gli Alleati nel corso della

loro avanzata avevano insediato il proprio

quartier generale e i ragazzi erano stati

trasferiti in sedi di fortuna; a Roma il

bombardamento del luglio 1943 aveva colpito

l'Istituto di rieducazione "Aristide

Gabelli" situato nel popolare quartiere di

S. Lorenzo e i minori evacuati erano stati

tutti concentrati presso l'antico Carcere di

S. Michele; più a nord, i centri di

rieducazione per i minorenni di Ancona e di

Cairo Montenotte in provincia di Savona

erano stati distrutti.

Il Ministero di Grazia e Giustizia si

trovava così ad affrontare una duplice

emergenza, con l'aumento della popolazione

ricoverata e la concomitante indisponibilità

di molte strutture. Nel 1946 Vittorio De

Sica, attraverso le riprese dal vero del

Carcere minorile romano di S. Michele, nel

film Sciuscià denunciava non solo le

pessime condizioni materiali di vita dei

ragazzi nei riformatori, ma soprattutto la

crudeltà e le pratiche distorte che

caratterizzavano il trattamento a cui

essi erano sottoposti.

Il passaggio da un sistema autoritario come

quello fascista a quello di uno Stato

democratico aveva messo in crisi l'ideologia

prevalentemente repressiva sottesa al

sistema della giustizia minorile fino ad

allora e aveva aperto la strada all'idea di

rieducazione. Il concetto di

"disadattamento" alle norme sociali che si

sostituiva a quello di "traviamento"

comportava un'attenzione completamente

diversa per la personalità individuale del

giovane sottoposto a trattamento.

Tra il 1951 e il 1962 fu varata la completa

riforma della giustizia minorile

caratterizzata dal decentramento

amministrativo, dall'incardinamento del

servizio sociale all'interno del Tribunale

per i minorenni e del Centro di

rieducazione, dall'introduzione negli

istituti delle figure specializzate dell'assistente

sociale e dell'educatore” (p.25).

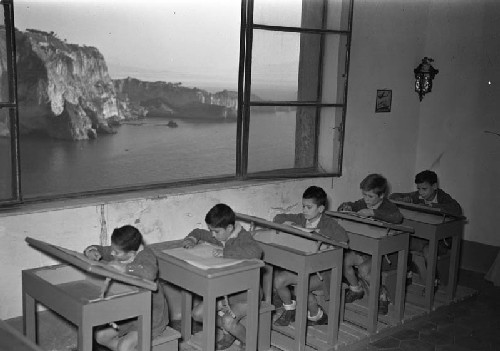

Nisida-Centro di rieducazione dicembre 1951

(Monelli p. 61)

Allora l'istruzione scolastica aveva la

finalità di rendere il ragazzo consapevole

dell'errore commesso "disertando la via del

dovere" e del modo in cui poteva ritornare a

vivere degnamente nella società. Molti

ricoverati erano analfabeti o semianalfabeti

e presentavano quasi sempre una carriera

scolastica irregolare, con precedenti

disciplinari. Per loro l'istruzione

elementare impartita all'interno degli

istituti era obbligatoria e i certificati di

studio erano rilasciati senza alcuna

indicazione o accenno alla casa di

rieducazione nella quale erano stati

conseguiti. In alcune sedi erano istituite

sezioni per studenti di scuole medie, oppure

i ragazzi frequentavano le lezioni presso le

scuole pubbliche. Si tenevano anche corsi di

lingue straniere, di musica, di canto, di

disegno. A Bologna, per esempio, il corpo

bandistico della Casa di rieducazione teneva

concerti in pubblico, eseguendo anche musica

classica e brani d'opera.

In alcuni istituti esistevano sezioni per i

ragazzi che avessero mostrato una

eccezionale tendenza allo studio delle belle

arti, del canto, della musica e della

recitazione. Presso ogni casa di

rieducazione era istituita una biblioteca

con sala di lettura e servizio di prestito.

"Si utilizzavano le tecniche della didattica

moderna ispirate ai principi

dell'individualizzazione

dell'insegnamento..." - ricorda la signorina

Angiolina Freda, maestra elementare con

oltre quarant'anni di insegnamento nelle

istituzioni minorili - "...la scuola, pur

seguendo i programmi delle scuole pubbliche,

si differenziava da quella tradizionale che

adoperava il libro di testo, l'abbecedario,

la penna e il quaderno. La didattica attiva

si applicava a tutte le materie e consisteva

nel partire da una forma di sintesi per

arrivare all'analisi; il ragazzo veniva a

contatto direttamente con la natura,

piantando semi, vedendo spuntare le piante

nell'orto. Molti istituti usavano il

giornalino per rispondere ai bisogni dei

ragazzi non sempre compresi".

Il lavoro era riconosciuto come mezzo

rieducativo di primaria importanza, al quale

venivano avviati tutti quegli allievi che

non frequentavano la scuola. Era distinto in

lavoro agricolo o lavoro industriale.

L'addestramento dei minorenni veniva

ripartito in corsi che comprendevano i

seguenti indirizzi: corsi per fabbri

meccanici, corsi per falegnami-ebanisti,

corsi per calzolai, corsi per intagliatori

in legno, corsi per sarti e corsi di

agraria. Il lavoro dava al ragazzo fiducia

in se stesso e nelle sue capacità. Nelle

case di rieducazione femminili l'istruzione

professionale era volta essenzialmente

all'insegnamento dei lavori "donneschi", di

sartoria, di ricamo, cucito, stireria,

maglieria (Monelli, pp. 57-58).

Il problema della ‘rieducazione’ dei

minori non imputabili è ancor oggi di

grande rilievo come testimoniano i “Quaderni

del Centro Nazionale di documentazione e

analisi per l’infanzia e l’adolescenza” n.s.

2003; così la Randazzo evidenzia: “I

dati raccolti confermano che il percorso di

emarginazione della devianza minorile parte

dalla famiglia, sempre più disgregata e

assente, passa per la scuola, incapace di

accogliere la diversità e il disagio del

minore espressi in atteggiamenti aggressivi

e inosservanti di qualsiasi regola, finisce

sulla strada e sulle piazze dove spesso i

ragazzi si riuniscono in bande per trovare

nel gruppo dei pari quel sostegno e quelle

certezze che gli adulti hanno loro negato.

È infatti emerso

dalla ricerca che è proprio nei luoghi

pubblici che vengono commessi dai minori non

imputabili la maggior parte dei reati e che

gli stessi agiscono in concorso con altri

minori non imputabili e quasi esclusivamente

in danno di adulti, segno che la loro

condizione di abbandono a sé stessi e la

mancanza di positive figure di riferimento è

spesso determinante per la commissione di

illeciti (p.7)”.

Su questi temi è

intervenuto con efficacia

Vittorino Andreoli che denuncia come si

sia “passati da un rigore tecnicistico del

sistema educativo del passato (si pensi al

ruolo distaccato e assente dei padri),

all’attuale anarchismo, in balia degli

umori. ... Senza autorità e senza coerenza

si favorirà l’etica della circostanza, per

la quale ogni comportamento è sempre

possibile dipende da quando e come” (Voglia

di ammazzare, pp. 234-235). Stridente è

il contrasto tra l’imparare a pensare e

l’essere obbligati a non ragionare; ancor

oggi –nota Andreoli- “si fa confusione tra

educare e dominare ...”, l’uomo che pensa è

l’antitesi dell’uomo presente e si è

arrivati al punto “di far apparire

l’intelligenza un difetto o comunque una

caratteristica dannosa al vivere d’oggi” (p.

263).

E queste contraddizioni già le avvertiva lo

studente S.: si stava formando una nuova

idea dell’Italia e questa “veniva a toccare

la cultura scolastica e la struttura della

mente di S. in tutta una serie di punti

critici, e in ciascuno di questi l’effetto

era esplosivo. Per la prima volta gli pareva

di pensare e si sentiva pensare.

Se in principio gli avrebbe fatto spavento e

ribrezzo l’idea di poter diventare

‘antifascista’, ora quel sentimento

s’invertiva, e alla fine sarebbe inorridito

di essere ancora fascista. Fu un processo

esaltante e lacerante insieme: un po’ come

venire in vita e nello stesso tempo morire”

(Fiori, p. 183).

Un processo che nella vita della nostra

scuola avvicenda, ancor oggi, vecchi e nuovi

integralismi. E proprio per superare l’idea

di una scuola autoritaria è necessario

studiare il passato delle nostre istituzioni

scolastiche così come sta accadendo per la

scuola media di Vicenza che, non a caso, si

chiama Antonio Giuriolo.

Piero Morpurgo

R. Coarelli, ed., Dalla scuola

all’impero. I libri scolastici del fondo

della Braidense, edizioni

VIENNEPIERRE, Milano 2001

R. Coarelli, ed., Istruiti e laboriosi

gli anni della ricostruzione. I libri

scolastici del fondo della Braidense

(1945-1953), Viennepierre edizioni,

Milano 2004

P. Sardellini, A. Ciaschi, M. Calzolari, L.

Oggianu, edd, Monelli banditi. Scenari

presenze della giustizia minorile in Italia,

Gangemi editore , Roma 2003

I. Zanier, ed., La scuola nel Veneto.

Storia per immagini, in

FOTOSTORICA - LA RIVISTA, 25/26 (2003)

invia questo articolo a un amico |